海プロ「カツオを愛し、カツオに愛される気仙沼の海を感じ隊」

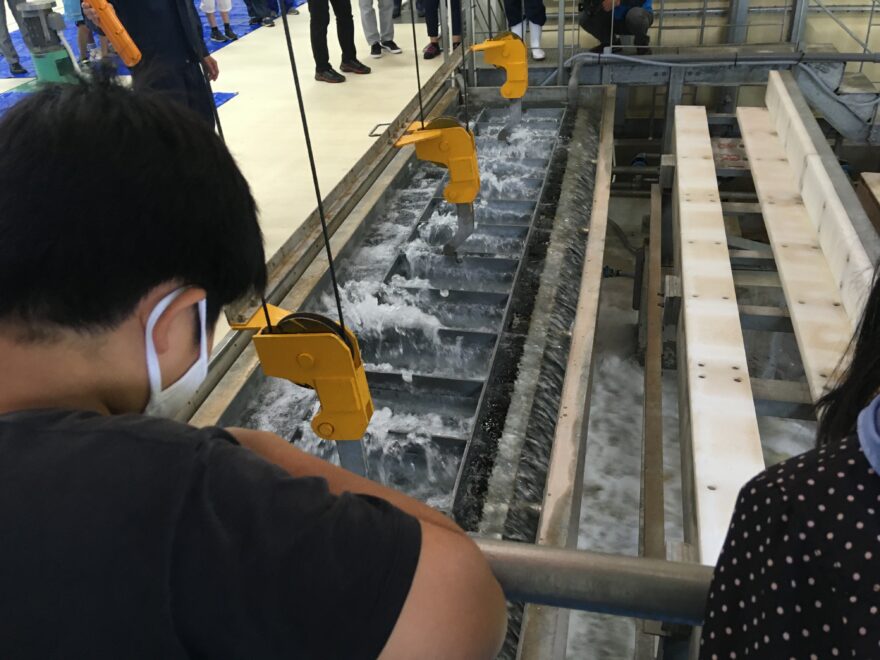

子どもたちが見つめているものは・・・

カツオの水揚げの様子!

毎年恒例!「海と日本プロジェクト」オリジナルイベントが9月5日(土)12日(土)の2日間、開催されました!

今年のタイトルは、「カツオを愛し、カツオに愛される気仙沼の海を感じ隊」

参加してくれたのは宮城県内の小学5~6年生 21人。

”カツオ”をテーマに、気仙沼の海の環境からスタートし、カツオ漁とそれを支える人たち、

そして最後は食卓までをたどり、海と人との関わりを学びました。

10時に気仙沼に到着し、最初に目にしたのは

水揚げ23年連続日本一の生鮮カツオの水揚げ!

接岸した漁船。続々と水揚げされていくカツオ。そして、漁師たちの真剣な姿。

初めて見る光景に、子どもたちは見入っていました。

8~9月は、黒潮に乗って北上してきたカツオが三陸沖に集まり、

まさに最盛期!

いわゆる「戻りガツオ」で、餌となるイワシをたくさん食べているので、

脂がのっていて、刺身で食べると最高です。

気仙沼市水産課魚市場係の齋藤係長の話によると、

今年も日本一は確実で、24年連続日本一が達成できそうだということです。

一方で、別の漁業関係者からは心配な話もお聞きしました。

今年、水揚げされているのは特大サイズと小さいサイズのカツオばかりで、

多く獲れるはずの大型、中型のカツオがほとんど獲れておらず、

年々、水揚げ量も減っているのだそうです。

一体、何が影響しているのでしょうか?これから、海の環境やカツオ漁などを学んでいく中で原因として考えられるものを探っていきます。

カツオがたくさんやってくる気仙沼の海の秘密とは!?

波ひとつない静かな海ー。やってきたのは、唐桑町の舞根湾。まさに、入江と岬が入り組んだリアス式海岸の特徴です。

「なぜ、カツオがたくさんやって来るのか?」

気仙沼の海の秘密を探るため、船に乗って海に出発!

養殖イカダから引き上げて出てきたものは・・・、何か分かりますか?様々な生物が付着していてなかなか分かりませんが、カキなんです。なんと、数百種類の生物が付着しているそうです。教えてくれたのは、NPO法人・森は海の恋人 副理事長の畠山 信さん。それだけ豊かな海なんですね。

畠山さんがすくい上げてくれた海水を見ると・・・、あれ!?無数の粒々で濁って見えます。なぜだか分かりますか?

この粒々全部、プランクトンなんです。船の上からだと澄んで見える海の中に、こんなにたくさんのプランクトンがいることを知り、驚く子どもたち。

このプランクトンが、カツオがたくさんやって来る秘密なのです。カツオが餌にしているイワシが食べているのは、プランクトン。つまり、たくさんのプランクトンがいる気仙沼の海にイワシが集まり、さらにイワシを餌にしているカツオも集まってくるんです。このプランクトンたちが、気仙沼の海の豊かな生物たちを支えているのです。

「気持ち悪~い!」

子どもたちが見ているのは、さっき海で採集したプランクトン。小さな粒々で、あんなにかわいらしかったのに、顕微鏡で拡大した姿に衝撃を受ける子供たち。

海の生き物たちを支えているプランクトン。なぜ気仙沼の海にはこんなにたくさんいるのでしょうか?

気仙沼の海を取り囲むリアス式海岸。背後には、急峻な山がそびえています。その山から栄養豊かな水が川を伝って、海に注ぎ込んでいます。その栄養で大量のプランクトンたちが発生するんです。つまり、山・川・海はつながっているんです。

そのことは一方で、私たちの生活も海につながっていることを意味しています。川は私たちが住む街の中も流れています。街でごみが捨てられると、海に流れ込み、海に暮らす生き物たちの生態にも影響します。海洋ごみの約8割は陸から川を伝って流出したものだという調査結果もあります。

豊かな海を守っていくために、何が必要か?そして、自分たちに何ができるか?

ごみをポイ捨てしない、ごみが落ちていたら拾う。そんな小さなことでも、海を守ることにつながるということを知った子どもたちの表情に、新たな意識が芽生えたのを感じました。

カツオにやさしい カツオ一本釣り漁を知る!

気仙沼の海の環境を学んだあとは、カツオの漁法について学びました。

教えていただいたのは、㈱カネシメイチ 専務取締役の小山 惠三さん。

カツオの漁法は、主に一本釣り漁と旋網漁の2種。

気仙沼は昔から一本釣り漁が中心です。

カツオの一本釣り漁のイメージは付くと思いますが、具体的にどのようにして漁を行っていくかご存知ですか?

カツオの群れを見つけたら、餌となる生きたイワシを海に投げ込みます。そこに船に搭載した散水機から海に水を撒くと、イワシがたくさんいると勘違いしたカツオが擬餌針に食いつきます。それを竿で豪快に1匹ずつ釣り上げていくのがカツオの一本釣り漁です。

一本釣り漁で獲れたカツオは傷が少なく、鮮度も良いため高品質で刺身などで食べられることが多いのが特徴。

豪快に釣り上げていく一本釣り漁の映像を見て、子どもたちは画面に釘づけでした。

23年連続水揚げ日本一を誇る気仙沼のカツオですが、心配な話も伺いました。昔と比べると水揚量が減っているそうです。

海水温の上昇や海洋汚染など様々な要因が考えられますが、そのひとつに乱獲の問題が挙げられます。獲りすぎによってカツオの資源量が減ってしまうのです。

一方で、1匹ずつ釣り上げる一本釣り漁は、一度にたくさんの量が獲れない分、カツオの資源量を保ちながら行うことができる漁法です。将来も魚を食べらるように、これからの時代、一本釣り漁のような持続可能な漁業を見直していかないといけないこと、また、乱獲の背景には魚を安く、たくさん求めてきた私たち自身にも責任があることを子どもたちに学んでもらいました。

そして、初日の最後はカツオ一本釣りの疑似体験!

「カツオ一本釣りをやってみたい人~!」司会の問い掛けに、「はい!」みんな、目を輝かせて手を挙げてくれました。

実際のカツオと同じ3㎏の模型が付いた釣竿を振り上げていきますが・・・

思った以上の重さに、最初はなかなかうまく釣り上げられない子どもたち。手に力を入れ、足を踏ん張って、再チャレンジ!勢いよく釣り上げられたときは、とても嬉しそうでした。

自ら一本釣り漁の疑似体験することで、普段、何気なく食べているカツオも漁師が大変な思いをして獲っていることを身をもって学んだ子どもたち。

疑似体験を終えて、子どもに話を聞くと

「カツオの一本釣りは大変だけど、資源を残せるから大切なんだと思いました」

海やそこに暮らす生き物たちを守っていくために、大切なことを学び取ってくれたようです。

カツオ漁を支える造船所に潜入!

気仙沼は23年連続、生鮮カツオの水揚げ日本一の座を守り続けていますが、海の環境や漁師さんの力だけでは成し得ません。カツオ漁を支える、いろんな人が関わって、初めてできるものです。気仙沼は、カツオ漁に必要なものが全部揃った、日本でも数少ない港町なのです。

そこで、「カツオを愛し、カツオに愛される気仙沼の海を感じ隊」2日目の最初に訪れたのは、”みらい造船”という造船所。

みらい造船は、東日本大震災で被災した気仙沼市内の4つの造船会社などが合併してできた会社で、この新工場は2019年9月に完成したばかり。この先の未来も気仙沼で造船を続けていくために、ライバル同士だった造船会社がひとつになりました。「みらい造船」という社名にはそうした思いが込められています。

気仙沼で造船所が果たしている役割は、主に2つ。魚を獲る漁船を作ることと、故障した漁船を直す修繕です。特に、半年以上の長期間、漁に出ているカツオ漁船にとって修繕は欠かせません。

造船所に着き、まず、子どもたちが圧倒されたのは、そのスケール。広大な工場、巨大なクレーンなど、普段目にすることのない桁違いの規模に驚かされていました。

造船は何から始まるか分かりますか?

材料となる鋼板を加工することから始まるんです。1枚の鋼板を切断し、水とバーナーを使い職人の技と感覚で鉄の板を曲げていく”ぎょう鉄”を行います。船体をブロックに分け、各ブロックを作り、その船体ブロックを巨大クレーンを使い組み立てていきます。

子どもたちが立っている場所は、どこか分かりますか?周りの景色がよく見渡せますが…。

建造中の漁船の甲板なんです。今回、特別に建造中の漁船に潜入させていただきました。甲板は、建物の3階くらいの高さがあり、その大きさを実感できます。船の中を覗くと、獲った魚をを入れる魚倉を作っているところを見ることができました。

「造船」と一言で言っても、いろいろな工程で、たくさんの人が関わっているんですね。漁船の造船と修繕。カツオ漁を支えるために、多くの人が使命感を持って働いていることが分かりました。

氷の力で、新鮮でおいしいカツオを届けたい!

「う~、寒~い!」貯蔵庫に入った瞬間、寒さのあまり、思わず声を上げてしまう子どもたち。

続いてやってきたのは、まるいち製氷の製氷工場。製氷もカツオ漁を支えるとても重要な役割を果たしていますが、どうしてか分かりますか?

カツオは、とても傷みやすい魚なんです。新鮮でおいしいカツオを食べてもらうためには、鮮度を保つことが重要。そのために、氷がとても大事なんです。日本で初めて本格的な冷凍工場ができたのは、なんと気仙沼。それもカツオの鮮度を保つためだと言われています。大正9年のことです。

まるいち製氷では、1日に最大80トンの氷を作ることができます。トンという単位だとピンときませんが、kgに直すと、なんと8万kgにもなります!

どうやって、そんな大量の氷を作っているのでしょうか?家庭で作る氷とは違う、製氷工場ならではの技術が詰まった製氷工程を㈱まるいち製氷 代表取締役社長の熊谷 武司さんに案内いただきました。

ブクブクブク・・・。長方形の容器に入った水から泡が湧き上がっています。

製氷は、水道水から不純物を取り除いた純水を氷缶(大きな氷を作るための専用の缶)の中に注水し、マイナス10℃前後のプールに沈めるところから始まります。氷缶に細い管を差し込み、空気を送り込んで純水を対流させながら徐々に冷却すること、なんと3日間 72時間!

完全に凍ったら、氷缶をプールから引き上げ、今度は15℃前後の脱氷用のプールに入れます。

「ザバーッ!」脱氷用のプールから引き上げ、氷を氷缶から抜き出します。

「ゴロン!」

大きな音ともに出てきた四角い氷は、透き通っていて、まるで宝石のよう!その美しさに、子どもたちから歓声があがります。

でき上がった氷は、貯蔵庫へ。気温は、マイナス10℃。扉を開けた瞬間、目の前に広がったのは、青く澄んだ氷の世界。高く積まれた美しい氷に、見とれてしまいます。今の時期は、約1,000トン、および8,300本もの氷を保存しているそうです。でも、寒い!10分ほどで貯蔵庫を後に。

こうして作られた氷は、カツオの鮮度を保つために使われます。朝5時頃から始まるカツオの水揚げ。それに間に合わせるためには、それより早い朝4時頃には市場に氷を届けなければなりません。

普段、何気なく食べているカツオですが、その裏には私たちがまだぐっすり寝ている時間から毎日、働いている人がいることを知った子どもたち。今度、お家でカツオを食べるときには、きっとそうした人たちを思い浮かべて、今までとは違った味を感じることができるのではないでしょうか。

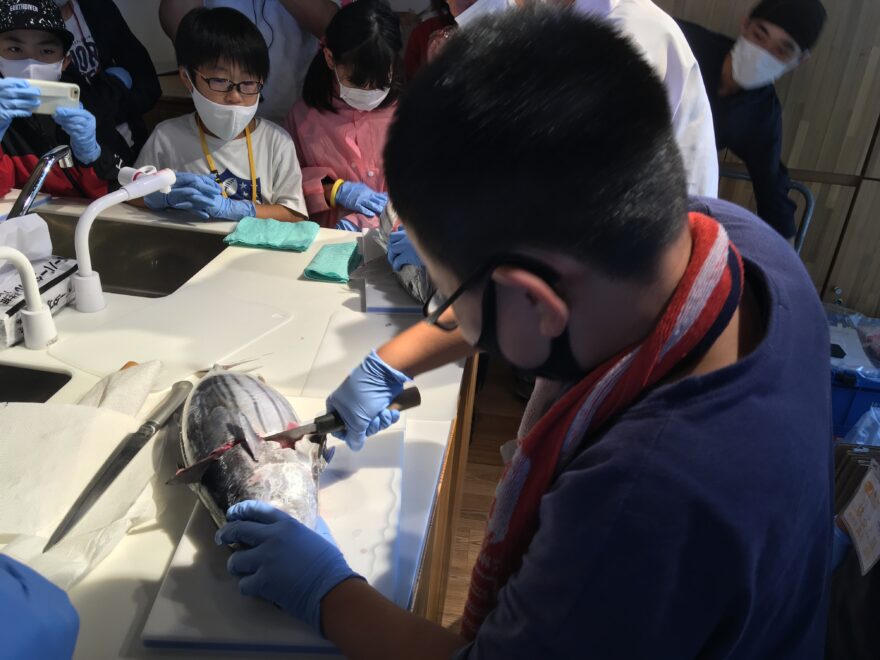

最後は、お待ちかね!新鮮なカツオを味わう!

最後は、お待ちかね!獲れたばかりの新鮮なカツオを味わってもらいます。

皆さん、カツオの料理と言うと、何を思い浮かべますか?気仙沼でカツオ料理いえば、「刺身」です。新鮮な刺身を食べて、気仙沼の人たちが昔から食べているカツオ本来の味を知ってもらいます。

まな板の上には、立派なカツオ。水揚げされた、そのままの形で並んでいます。初めて間近に見るカツオに興味津々の子どもたち。

「カツオをさばいてみたい人!」子どもたちに問い掛けてみると、

「はーい!!」みんな元気いっぱいに手を挙げてくれました。

今回は、気仙沼の海の幸を使った加工品の製造・販売などをしている㈱斉吉商店 代表取締役社長 斉藤 純夫さんと島倉 淳さんにご協力いただき、特別にカツオをさばかせていただきました。ほとんど魚をさばいたことがない子供たちばかり。しかも、大きなカツオ。悪戦苦闘しながら一人ずつ、挑戦しました。きれいにさばけたとは言えませんが、一生懸命、自分の手でさばいたカツオは感じる味が違うはず。

みんなで「いただきます!」の掛け声とともに、カツオを口にする子どもたち。「おいしい!」「いつものカツオと全然違う!」「こんなおいしいカツオ初めて」カツオ本来のおいしさを知り、感動した様子。

傷みやすいカツオは、冷蔵庫ができるまでは、刺身で食べられることは稀でした。しかし、カツオ漁が行われている気仙沼では、古くから刺身で食べられていて、気仙沼に住む人たちはそれを誇りにしていたそうです。そして、余った部分は、あら汁などにして食べてきました。自分たちの生活を支えてくれているカツオに感謝しておいしく、残さず食べる。こうして気仙沼の人たちは海と向き合ってきました。

今回、参加してくれた子どもたちも、こんなにおいしい恵みをくれる海の大切さに気付いたようです。

2日間に渡る「カツオを愛し、カツオに愛される気仙沼の海を感じ隊」の成果として、気仙沼の海とカツオについて学んだことを一人ずつポスターにして描いてもらいました。気仙沼の海で元気に飛び跳ねるカツオ、カツオにやさしい一本釣り漁で豪快に釣り上げる様子・・・などなど。各々が自分の視点でとらえた気仙沼の海とカツオの魅力を、上手に絵と言葉で表現してくれました。

なんと、子どもたちが描いてくれたポスターは、斉吉商店の「カツオたたき漬丼」と「たっぷり生姜かつお煮」のラベルで使用していただくことが決まっています!元気なカツオたちが描かれたデザインになる予定です。お楽しみに!

カツオが巡ってくる気仙沼の豊かな海の環境や、気仙沼の暮らしや営みの中心にあるカツオと人との関係について学んできた「カツオを愛し、カツオに愛される気仙沼の海を感じ隊」。たったの2日間でしたが、たくさんのことを学び取り、将来にわたり海を守っていくために何が必要か、自分には何ができるか考えてくれたはず。これからもっと多くのことを学び、さらに成長していってくれることでしょう。

2日間、お疲れ様でした。